2025年春节后,AI圈目光聚焦DeepSeek,而月之暗面联合创始人张予彤在朋友圈提及“Kimi始终在进化”,话题虽涉及DeepSeek,但最终落在她与杨植麟的心血之作——Kimi和月之暗面。

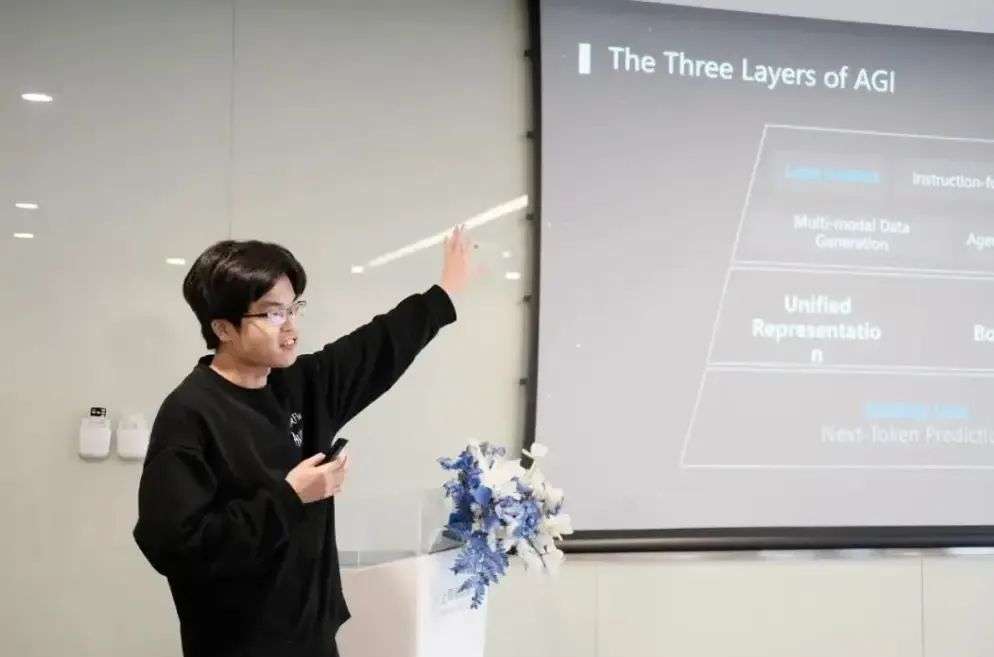

杨植麟,这位清华计算机系出身、卡内基梅隆大学计算机学院博士毕业,曾师从苹果首席AI总监Ruslan和谷歌首席科学家William的“天才少年”,在AI领域掀起波澜。2023年10月,Kimi初代产品上线,虽文本容量登顶全球榜单,却未在大模型市场激起太多水花。彼时,行业焦点集中在大厂大模型,杨植麟面临激烈竞争。

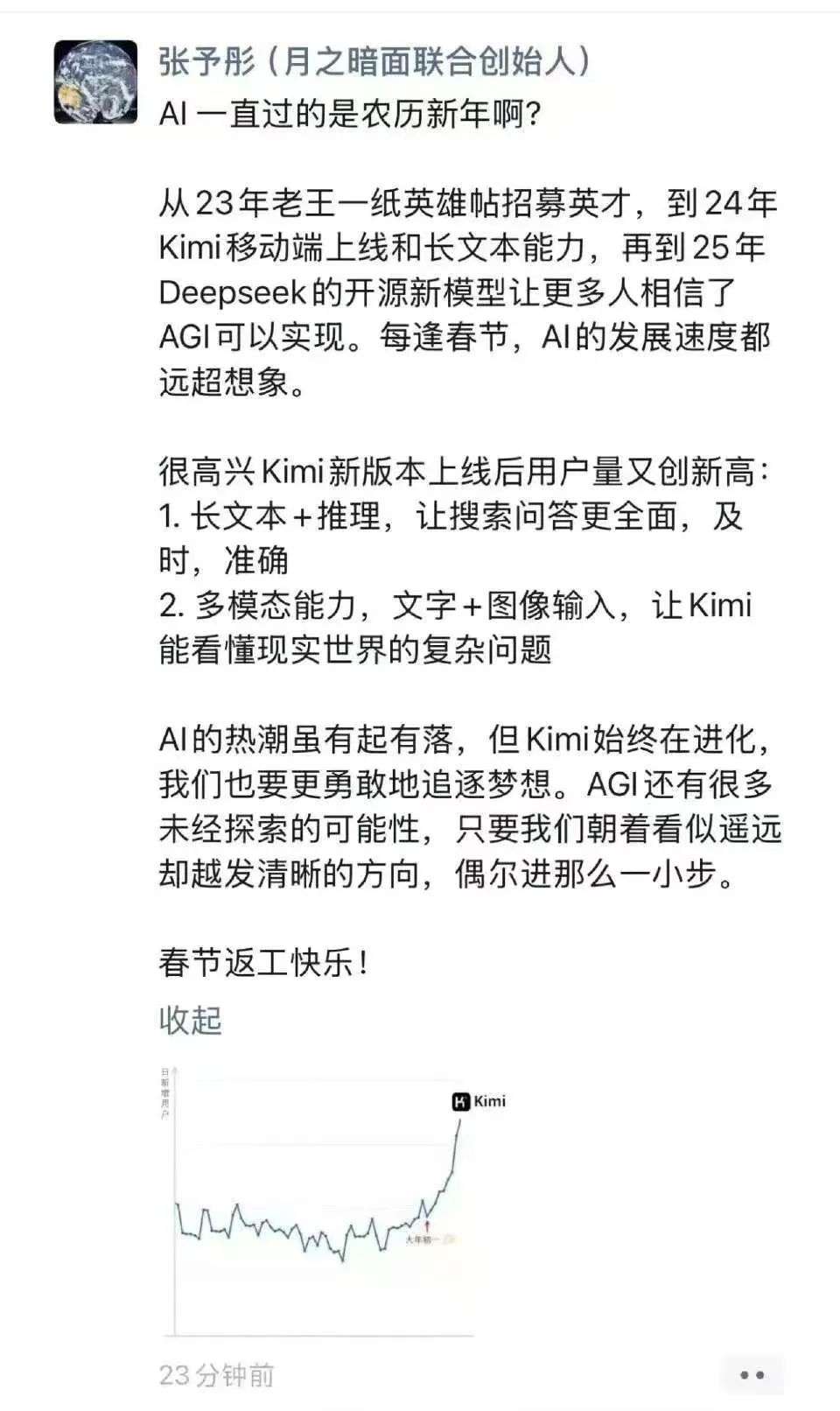

转机出现在2024年3月,Kimi支持200万字上下文理解的长文本能力落地,震惊行业。这一突破带来用户数据爆发式增长,Kimi的DAU从2023年12月的50.83万飙升至2024年5月的589.7万。其“长文本+垂直C端场景”战略功不可没,长文本能力成为打开C端垂直场景大门的关键钥匙,在学术研究、职场办公等高频场景效果显著。

为获客,杨植麟出手阔绰。自2024年3月起,Kimi每月广告投放均达千万元以上。背后是豪华投资方阵容,包括腾讯、阿里巴巴、美团等巨头,以及红杉中国、高榕资本等一线投资机构。在知名科技媒体TheInformation点名的“最有可能做出中国OpenAI”候选选项中,杨植麟以个人身份入选。

然而,月之暗面的崛起引发与前身循环智能投资方的冲突。2024年11月,一场仲裁案将杨植麟推向舆论风口浪尖。循环智能时期的五家投资机构指控杨植麟及联合创始人在未获全部股东豁免书的情况下,提前启动融资并分拆创立月之暗面。争议核心围绕月之暗面是否“脱胎”于循环智能内部项目,以及原金沙江创投管理合伙人张予彤的角色。

这场仲裁让月之暗面与循环智能老股东的矛盾公开化,引发外界对杨植麟商业合规性的质疑。杨植麟在接受采访时谈及创立月之暗面的决策,但未主动提及从循环智能“抽身”细节。这场纠纷提醒创业者,商业世界需遵循规则,商业合规是企业发展基石。

随着2024下半年豆包的崛起、2025开年DeepSeek的异军突起,Kimi优势不再。其“长文本+重投流”策略显疲态,豆包用高质量全模态、DeepSeek以开源生态+单点强能力抢占市场。杨植麟的创业历程反映出技术理想与商业现实的矛盾,2025年对他、Kimi和月之暗面而言,是寻找利益与信仰平衡的关键一年。