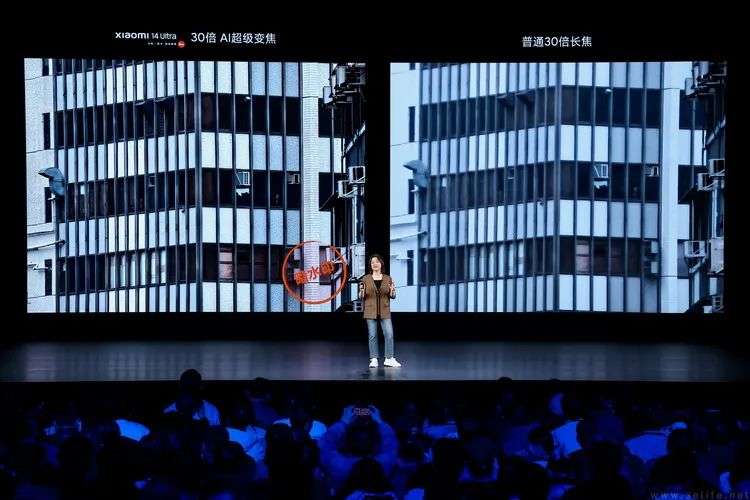

生成式AI功能凭借大模型驱动,已在众多消费电子产品厂商宣传中崭露头角。对消费者而言,其在影像处理领域的“生成式拍照”与“修图”功能备受青睐。在2024年上市的部分旗舰智能手机上,基于大模型的“生成式长焦增强”功能已投入使用,该功能借助生成式AI“还原”高倍率变焦后损失的画面细节,拍摄楼房等规整对象时效果显著。

与此同时,诸多图片编辑软件在智能手机和电脑上引入了基于生成式AI的“路人消除”、扩图及图片自动增强等特性。这些功能极大简化了“P图”流程,提升了普通用户日常拍照的“出片率”。不过,手机自带的“生成式AI拍照算法”与修图软件里的“修图”本质上是对原图像内容“无中生有”。由于生成式AI降低了图像内容产生门槛,外界担忧照片真实性会受影响。

面对这一情况,行业头部厂商早有行动。Adobe在2018年发布可识别图片是否被“P过”的AI,2019年底联合相机厂商发布“内容真实性倡议(ContentAuthenticityInitiative)”技术。嵌入该技术的相机拍摄照片时,会在图像元数据中插入特定数字标签,记录拍摄者身份,图片被“P”后标签会改变,发表时读者可了解图片真实信息。但当时该技术主要针对专业摄影师,能识别和显示数字标签的平台有限,对大众帮助不大。

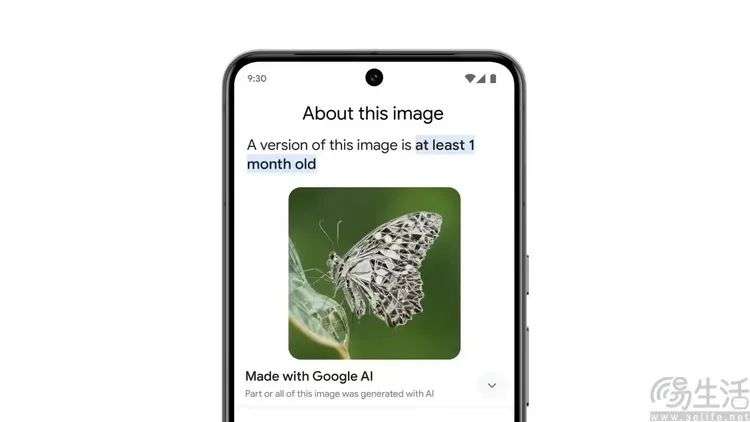

随着2024 – 2025年生成式AI在更多智能手机和修图软件中应用,“反制”措施迎来普及。近日,谷歌为“GooglePhotos”相册应用引入SynthID隐藏水印技术。这是一种肉眼不可见且无法通过后期编辑去除的水印,即便对图像裁剪、改色或清除元数据,依然可被检测到。该水印与谷歌生成式AI图片编辑功能“绑定”,使用AI编辑功能修改图像后,水印会写入图片。同时,谷歌将SynthID“识别功能”加入到Chrome浏览器中,使用Chrome打开图片可查看是否经过谷歌AI生成式编辑。

目前,加入“生成式AI拍照”功能的手机大多在相机和相册APP里加入隐藏水印功能。使用生成式AI拍摄或修改照片后,相册查看时图片会添加特定“AILogo”,提示内容可能不完全真实可靠。然而,相关厂商为迎合消费者,在隐藏水印功能上开了“后门”,要么默认不开启,要么可被用户自行关闭。

AI水印技术虽成熟,但缺乏统一标准且可被用户关闭,导致其作用大打折扣。即便“AI水印”默认开启且不可关闭,也无法保证大众准确识别“生成式AI图片”。因为不同厂商的“识别水印”技术未打通,A手机拍摄修改的“生成式AI照片”,在同品牌其他机型相册可能显示水印,但发布到社交平台或发送到其他品牌手机,大概率不会被识别为“AI生成图片”。这一“技术缺憾”让人怀疑,厂商对“AI图片水印”的应对是为满足消费者心理和增加产品卖点而刻意为之。