近日,NASA公布了一则令人关注的消息,一颗名为2024YR4的小行星进入人们视野,其在2032年撞击地球的概率从1%飙升到了2.3%。为此,NASA首次启动了《行星安全协议》,该协议包含一系列机制与准则,旨在让地球为可能的小行星撞击做好准备。

2024 YR4若真撞击地球,后果不容小觑。据了解,直径大于10公里的小行星撞击地球概率约一亿年一次,许多学者认为上次此类撞击导致恐龙灭绝。而预估2024YR4直径在40 – 90米左右,类似规模的小行星撞击地球概率约1万年一次,能量相当于80倍广岛原子弹,足以引发7 – 8级地震。

不过,目前2024YR4的大小、轨迹数据还有待进一步考证。去年12月25日,它接近地球变亮后才被科学家观测计算,2天后被发现。但观测时间短,其轨道精确性不足,甚至它的大小也是凭借观测亮度计算得出,要得知真实大小,还需用热红外或雷达继续观察。

值得一提的是,2024YR4只是有史以来危险系数第二高的小行星,第一高的是小行星99942,人称毁神星,其最高预测撞击概率曾达2.7%,不过经进一步观测后风险归零。

面对小行星威胁,各国积极行动。2021年,我国举办了第一届全国行星防御大会,英文名简称PDC,与小说《三体》里“行星防御理事会”简称相同,但这是严肃的学术研讨会。承办大学有桂林、北京理工大等,报告人员来自业内顶级研究中心,会议围绕“行星防御”展开,如研究如何偏转小行星轨道、模拟撞击后陨石落点分析等。

此前,我国及国外都举办过类似大会,甚至有专门的行星防御协调局,主要大国都在开展相关工作。其实,宇宙中每天都有100吨太空物体因轨道交叉或受地球引力影响砸向地球,多数是星际尘埃或小行星碎片,会在大气层中摩擦成流星,但偶尔也有较大块头的小行星。

比如2013年俄罗斯车里雅宾斯克上空,一颗近7000吨重的小行星在大气层中爆炸,释放相当于500吨TNT的能量,造成1600人受伤和2亿人民币经济损失。我国近几年也多次被小行星“造访”,2017- 2019年分别有小行星撞击云南香格里拉、西双版纳以及吉林松原地区。

直径超过140米的小行星撞击地球冲击巨大,而地球轨道附近750万千米有2000多颗小行星,且更多小行星因各种因素未被观测到。所以,研究行星防御十分必要。

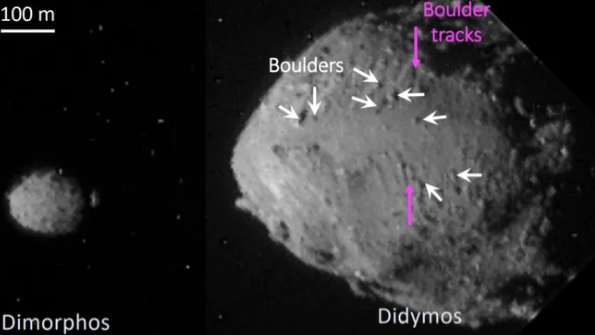

为对付小行星,科学家想出多种方法。最受推崇的是帮小行星改变轨道绕开地球,比如借助类似《流浪地球》的技术,在小行星上降落装有助推器的飞船,或者直接用航天器进行动能撞击。2021年,NASA发射DART航天器进行偏转行星轨道测试,成功击中目标小行星并使其轨迹改变,验证了该技术的可行性。

当然,“炸小行星”是最后手段,因为爆炸会使小行星分解成碎片,轨迹难以预测。目前国际上主流的PDC们主要负责监测,提前发现小行星轨迹,就能更好地制定解决方案。若未监测到,那就只能听天由命了。