微信搜索接入DeepSeek后,引发诸多关注与讨论。从实际体验看,此次接入在产品层面显得较为仓促。诸如历史记录、上下文联动、文件上传功能、接入个人数据、融入关系链以及与其他功能的联动等方面均未完善,甚至结果中还偶现明显的标签。仅有的搜索结果支持分享与输出结果后有“推荐问题”这两个功能,从技术角度而言,核心逻辑相对简单。

为何微信要如此匆忙上线这一功能?一种可能是团队希望低调快速练兵以获取反馈,未过多考虑外界反响。此次接入并非整个搜索由DeepSeek接管,而是在微信搜索框下方设独立入口,这种“深入口、浅体验”的设计,表明微信团队有意缩小影响范围,从边缘场景切入。

选择搜索场景接入DeepSeek有其考量。搜索在用户心智上属“短平快”类型,用户搜完即走,可节省Token。而且DeepSeekR1推理模型推理需时间,主动点击AI搜索的用户对等待接受度更高。后续微信大概率会从公众号对话、小程序客服等长尾场景继续探索,成熟后再切入核心场景。

实际上,微信搜索接入DeepSeek这类推理模型的真实体验增量在一定程度上被夸大。复杂高级的AI搜索本质是生产行为,操作成本高,用户规模相对较小。与普通搜索相比,需输入提示词的门槛挡住了多数人。

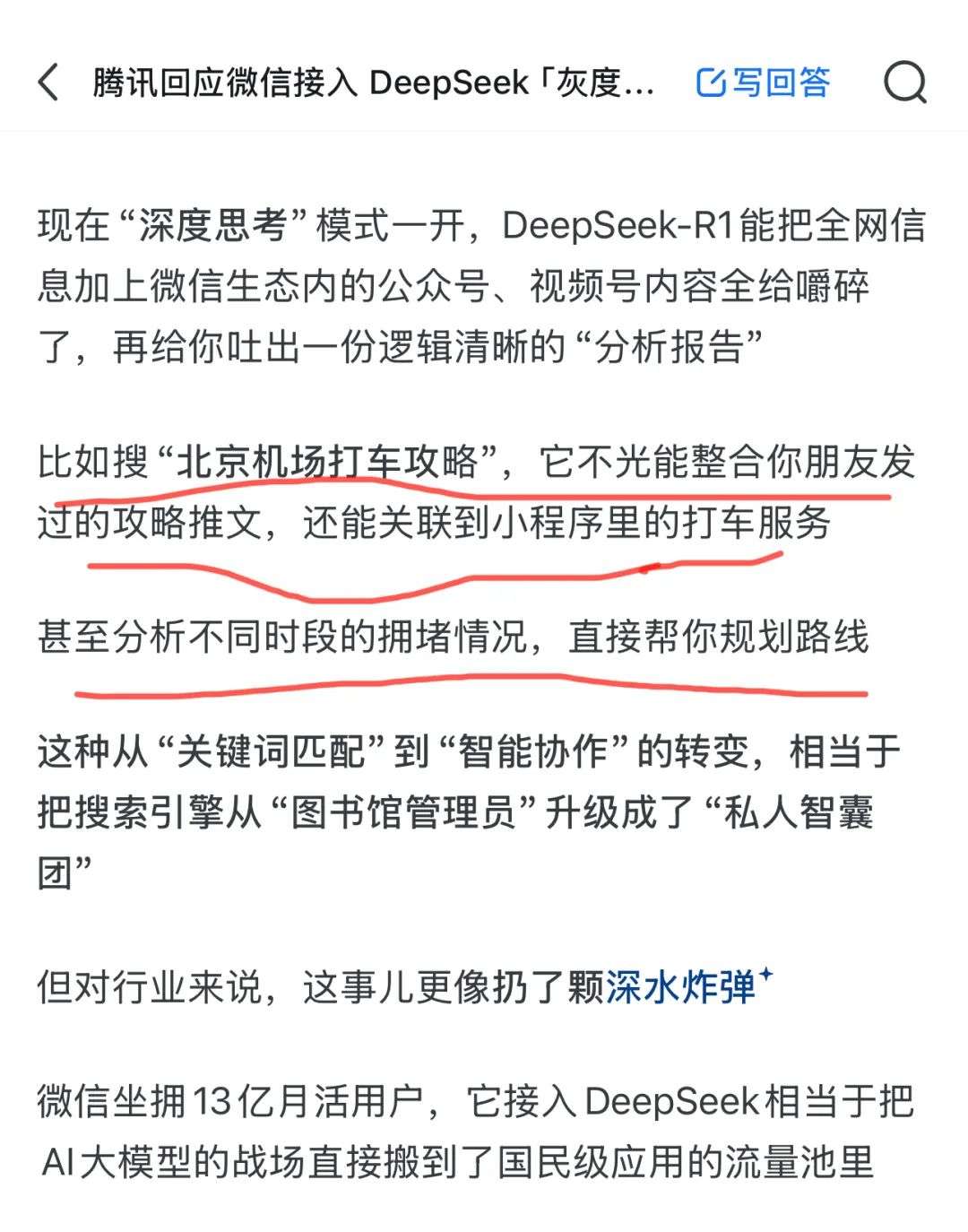

与其他早早接入DeepSeek为自身带货的产品不同,微信此次更像是给DeepSeek带货。某种意义上,微信堪称大模型最大的货架。其私有化部署虽不给DeepSeek公司带来直接收益,但13.8亿用户国民应用的接入,对DeepSeek基础设施化意义重大。

对于微信接入DeepSeek是“套壳行为”的论调并不客观。判断产品是否套壳的关键在于有无提供体验增量,微信接入公众号海量联网数据,这使其与真套壳产品有本质区别。

微信和DeepSeek结合的想象空间巨大。例如微信的“微信对话开放平台”,若向个人通讯录开放,让AI智能体成为聊天好友,体验将大幅提升。以龙哥的风格,未来或许会推出微信版Agent平台。

微信和腾讯其他产品接入DeepSeek,不意味着腾讯自研的基座模型混元会被冷落。混元在MoE架构探索较早,腾讯庞大生态需要其多模态能力,且混元也在不断发展。

业界担忧腾讯AI团队分散,不过腾讯已意识到并在改善,如“元宝”产品团队的调整,反映出其在梳理模型层和应用层分工。

“微信+AI”的最大潜力在于输入带宽提升带来的智能升维。若用户授权通过微信提升对AI的输入带宽,AI将更全面了解用户及其社交关系,从而提供更贴心服务。

总之,业界对微信搜索接入DeepSeek的短期影响高估,但低估了微信的长期AI潜力。这一接入只是开端,未来AI发展充满可能。